LUNA(SPECIALE ECLISSI)

Luna

| Luna

(Terra I)

|

|

|---|---|

|

|

| Satellite di | Terra |

| Parametri orbitali | |

| (all'epoca J2000) | |

| Semiasse maggiore | 384 400 km |

| Perigeo | 363 104 km |

| Apogeo | 405 696 km |

| Circonf. orbitale | 2 413 402 km |

| Periodo orbitale | 27,321 661 55 giorni (27 d 7 h 43,2 min) |

| Periodo sinodico | 29,530 588 giorni (29 d 12 h 44,0 min) |

| Velocità orbitale |

968 m/s (min)

1 022 m/s (media) 1 082 m/s (max)

|

| Inclinazione sull'eclittica |

5,145396° |

| Inclinazione rispetto all'equat. di Terra |

da 18,30° a 28,60° |

| Eccentricità | 0,0554 |

| Dati fisici | |

| Diametro equat. | 3 476,2 km |

| Diametro polare | 3 472,0 km |

| Diametro medio | 3 476 km |

| Schiacciamento | 0,0012 |

| Superficie | 37 930 000 km² |

| Volume | 2,1958 × 1019 m³ |

| Massa | 7,347 673 × 1022 kg |

| Densità media | 3,3462 × 103 kg/m³ |

| Acceleraz. di gravità in superficie | 1,622 m/s² (0,1654 g) |

| Velocità di fuga | 2 380 m/s |

| Periodo di rotazione | Rotazione sincrona |

| Velocità di rotazione (all'equatore) |

4,627 m/s |

| Inclinaz. dell'asse sull'eclittica |

1,5424° |

| Temperatura superficiale |

|

| Pressione atm. | 3 × 10−10 Pa |

| Albedo | 0,12 |

| Dati osservativi | |

| Magnitudine app. | -12,74 (min) |

La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene talvolta utilizzato, per estensione e con l'iniziale minuscola (una luna), come sinonimo di "satellite naturale" anche per i satelliti di altri pianeti.

Il suo simbolo astronomico ![]() è una rappresentazione stilizzata della sua fase crescente.

è una rappresentazione stilizzata della sua fase crescente.

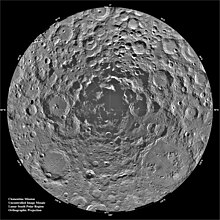

La faccia della Luna rivolta in direzione opposta alla Terra è nota anche con il nome di faccia lontana. A volte viene chiamata faccia oscura, il cui significato è qui inteso come sconosciuto e nascosto, si riferisce anche alblack out delle comunicazioni radio, che avviene quando una sonda spaziale si muove dietro la faccia lontana. Questa interruzione delle comunicazioni è causata dalla massa della Luna che blocca i segnali radio. Il termine "faccia oscura" è spesso erroneamente interpretato come una mancanza di radiazioni solari, ma il Sole illumina la faccia lontana esattamente come quella rivolta verso di noi.

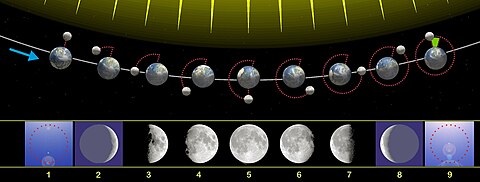

La maggior parte della faccia lontana non può essere vista dalla Terra, perché la rivoluzione della Luna attorno alla Terra e la rotazione attorno al suo asse hanno lo stesso periodo, cioè la Luna è in rotazione sincronacon la Terra. Una piccola porzione può essere vista grazie alla librazione, che rende irregolare il moto di rotazione della Luna. Nel complesso dalla terra è visibile circa il 59% della superficie lunare.

La faccia visibile della Luna è coperta da circa 300 000 crateri (contando quelli con un diametro di almeno 1 km). Il cratere lunare più grande è il bacino Polo Sud-Aitken, che ha un diametro di circa 2 500 km, è profondo 13 km e occupa la parte meridionale della faccia nascosta.

Etimologia

Il termine "Luna" (di solito minuscolo nell'uso comune, non astronomico) deriva dal latino lūna, da un più antico *louksna, a sua volta dalla radice indoeuropea leuk- dal significato di "luce riflessa";[2] dalla stessa radice deriva anche l'avestico raoxšna ("la brillante"),[3] e altre forme nelle lingue baltiche, slave, nell'armeno e nel tocario; paralleli semantici si possono trovare nel sanscrito candramā ("luna", considerata come una divinità) e nel greco σελήνη selḗnē (da σέλας sélas, "brillio", "splendore"), esempi che mantengono il significato di "(quel)la lucente", sebbene siano di diversi etimi.

Orbita

Nel corso di un'ora si muove nel cielo di una distanza prossima alla sua dimensione apparente, circa mezzo grado. La Luna rimane sempre in una regione del cielo chiamata lo Zodiaco, che si estende circa 8 gradi sopra e sotto l'eclittica, linea che la Luna attraversa (da Nord a Sud o viceversa) ogni 2 settimane circa.La Luna compie un'orbita ellittica completa della sfera celeste, calcolata rispetto alle stelle fisse, in media ogni 27,321661 giorni, pari a 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi (mese siderale). Il suo periodo tropicale medio, calcolato da equinozio a equinozio, è invece di 27,321582 giorni, pari a 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 4,7 secondi. Un osservatore sulla Terra conta circa 29,5 giorni tra una nuova luna e la successiva, per via del contemporaneo movimento di rivoluzione terrestre. Più esattamente il periodo sinodico medio tra due congiunzioni solari è di 29,530589 giorni, cioè 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,9 secondi.

Rotazione

Il moto di rotazione della Luna è il movimento che compie intorno all'asse lunare nello stesso senso della rotazione terrestre, da Ovest verso Est, con una velocità angolare di 13° al giorno. La durata è quindi uguale a quella del moto di rivoluzione pari a 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 11,6 secondi. Questo è il motivo per cui la Luna rivolge alla Terra sempre la stessa faccia. L'attrazione che la Terra esercita sul rigonfiamento equatoriale più che sulle zone polari sulla Luna provoca in essa delle oscillazioni di lieve entità, le librazioni, che insieme alle librazioni apparenti, connesse alle posizioni che la Luna assume rispetto alla Terra, ci consentono di vedere un po' più della metà della superficie lunare (circa il 59%).

Breve storia della comprensione della Luna

Nei tempi antichi non erano rare le culture, prevalentemente nomadi, che ritenevano che la Luna morisse ogni notte, scendendo nel mondo delle ombre; altre culture pensavano che la Luna inseguisse il Sole (o viceversa). Ai tempi di Pitagora, come enunciava la scuola pitagorica, veniva considerata un pianeta. Durante il Medioevo alcuni credevano che la Luna fosse una sfera perfettamente liscia, come sosteneva la teoria aristotelica, e altri che vi si trovassero oceani (a tutt'oggi il termine mare è impiegato per designare le regioni più scure della superficie lunare).

Quando, nel 1609, Galileo puntò il suo telescopio sulla Luna scoprì che la sua superficie non era liscia, bensì corrugata e composta da vallate, monti alti più di 8 000 m e crateri.

Ancora nel 1920 si pensava che la Luna potesse avere un'atmosfera respirabile (o così lasciano intendere i racconti di fantascienza del periodo) e comunque anche alcuni astronomi ipotizzavano la presenza di un piccolo strato d'aria per rendere ragione di alcuni fenomeni osservati durante le occultazioni lunari e che erano inspiegabili. Per esempio l'astronomo Alfonso Fresa nel suo trattato a proposito delle anomalie delle occultazioni lunari scriveva: Un altro fenomeno, davvero inspiegabile, è quello osservato a Leningrado, durante l'eclissi totale di Luna del 14 agosto 1924, da W. Maltzew per la stella BD-15°6037 di settima grandezza: per circa due secondi la stella sembrò apparire nettamente proiettata sul disco eclissato della Luna.

L'autore prosegue: Escludendo il caso di fenomeni dovuti ad illusioni ottiche e quello di stelle doppie, per tutti gli altri casi osservati e confermati da fonti diverse e a cui non si può dare una esauriente spiegazione, si ricorre alla ipotetica spiegazione di un sottilissimo strato d'aria, molto tenue, situato in qualche depressione del suolo ma sufficiente ad affievolire la luce stellare.

Sempre Fresa ponendosi più in generale il problema dell'abitabilità della Luna la legava inscindibilmente alla presenza dell'acqua e dell'aria e riferiva in questi termini: Innanzitutto bisogna intendersi sul significato della parola vita, la quale, se va intesa nel senso organico, molto difficilmente potrà ancora albergare sulla Luna, giacché mancano lassù i fattori necessari alla sua esistenza: l'aria e l'acqua. Si potrebbe obiettare che un'assenza completa di esse non debba essere presa alla lettera, perché pur non verificandosi nemmeno in piccolissima parte i fenomeni di rifrazione, un residuo sparutissimo di aria può esistere sul nostro satellite, per quanto anche l'analisi spettroscopica abbia confermato che il nostro satellite è completamente privo di atmosfera.

Formazione della Luna

Queste includono l'origine per fissione della crosta terrestre a causa della forza centrifuga, che però richiederebbe un valore iniziale troppo elevato per la rotazione terrestre; la cattura gravitazionale di un satellite già formatosi, che però richiederebbe un'enorme estensione dell'atmosfera terrestre per dissipare l'energia cinetica del satellite in transito; la co-formazione di entrambi i corpi celesti nel disco di accrescimento primordiale, che però non spiega la scarsità di ferro metallico sulla Luna. Nessuna di queste ipotesi inoltre è in grado di spiegare l'alto valore del momento angolare del sistema Terra-Luna.Sono state proposte diverse ipotesi per spiegare la formazione della Luna che, in base alla datazione isotopica dei campioni di roccia lunare portati sulla Terra dagli astronauti, risale a 4,527 ± 0,010 miliardi di anni fa, cioè circa50 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare.

La teoria più accreditata è quella secondo la quale essa si sia formata a seguito della collisione di un planetesimo, chiamato Theia, delle dimensioni simili a quelle di Marte con la Terra quando quest'ultima era ancora calda, nella prima fase della sua formazione. Il materiale scaturito dall'impatto rimase in orbita intorno alla Terra e per effetto della forza gravitazionale si riunì formando la Luna. Detta comunemente la Teoria dell'Impatto Gigante, è supportata da simulazioni pubblicate nell'agosto 2001. Una conferma di questa tesi deriva dal fatto che la composizione della Luna è pressoché identica a quella del mantello terrestre privato degli elementi più leggeri, evaporati per la mancanza di un'atmosfera e della forza gravitazionale necessarie per trattenerli. Inoltre, l'inclinazione dell'orbita della Luna rende piuttosto improbabili le teorie secondo cui la Luna si formò insieme alla Terra o fu catturata in seguito.

Uno studio del maggio 2011 condotto dalla NASA porta elementi che tendono a smentire questa ipotesi. Lo studio, eseguito su campioni vulcanici lunari, ha permesso di misurare nel magma lunare una concentrazione d'acqua 100 volte superiori a quelle precedentemente stimate. Secondo la teoria dell'impatto l'acqua dovrebbe essersi dissolta quasi completamente durante l'impatto mentre dai dati qui ricavati la quantità d'acqua stimata è simile a quella presente nella crosta terrestre.

Un altro studio della NASA indica che la faccia nascosta potrebbe essere stata generata dalla fusione tra la Luna e una seconda luna della Terra, la quale si sarebbe "spalmata" sulla faccia lontana della Luna che conosciamo. Questa teoria spiegherebbe anche perché il lato nascosto della luna si presenti più frastagliato e montuoso rispetto al lato visibile del satellite terrestre.

L'allontanamento progressivo della Luna dalla Terra

In base a precise ed accurate misurazioni tuttora condotte mediante l'impiego di un raggio laser collimato che viene riflesso da un sistema di specchi appositamente collocato sulla superficie lunare durante le missioni Lunochod e Apollo, s'è avuta la conferma che la Luna si sta progressivamente allontanando dalla Terra. Il fenomeno è una conseguenza delle leggi di Keplero. All'inizio della sua storia, la Luna e la Terra erano ancora allo stato fuso e la Luna si calcola orbitasse a circa 20 000 km dalla Terra, per cui la reciproca attrazione gravitazionale era imponente, visto che l'intensità della forza di gravità è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le due masse agenti.

L’attrazione esercitata dalla Luna sulla Terra provocava, al tempo, le maree, ma non di acqua, come oggi, bensì di lava densa e viscosa. Il sollevamento delle masse di lava creava sulla superficie terrestre una vera e propria protuberanza, anche di un qualche migliaio di metri d'altezza, che, a sua volta, esercitava una forza di attrazione sulla Luna molto intensa. La Terra ruotava intorno al proprio asse in circa 6 ore, effetto direttamente imputabile all'urto ricevuto dal planetoide al momento della formazione del satellite, mentre la Luna ruotava intorno alla Terra in una settimana circa, mostrando entrambe le sue facce al pianeta.

A causa di questa differenza di velocità, la protuberanza che si formava sulla Terra si trovava sempre più avanti rispetto alla Luna, cosicché la forza di attrazione che la protuberanza esercitava sulla Luna - rimasta indietro a causa della sua minore velocità di rivoluzione intorno alla Terra - tendeva a “trascinare” il satellite, costringendolo ad aumentare la sua velocità. Per la legge di Keplero, a velocità maggiore corrisponde un’orbita maggiore, ecco che l’orbita della Luna aumentava di dimensione. In pratica, si allargava ed il satellite si allontanava. In realtà, l'allontanamento graduale della Luna dalla Terra continua anche oggigiorno, sebbene ad un ritmo meno veloce, in quanto le superfici dei due corpi celesti sono diventate solide e l'acqua degli oceani ha preso il posto del magma primordiale.

Parimenti, questo fenomeno determina anche un leggero rallentamento del moto di rotazione attorno al proprio asse della Terra, in virtù del principio di conservazione dell'energia. Ne consegue un allungamento della durata del giorno ed una diminuzione della durata sia del mese che dell'anno terrestri. È estremamente difficile calcolare a ritroso nel tempo i valori di tali cifre, perché una grande variabile è data dalla distribuzione, nelle ere geologiche, delle masse continentali terrestri, in base alla deriva dei continenti. Generalmente, la configurazione "a supercontinente" (come la Pangea) tende a diminuire l'attrito esercitato dalla Luna sulla Terra, cosicché la velocità d'allontanamento del satellite dal pianeta si riduce. Dai dati geologici (alternanza delle maree desumibili dai fanghi fossili degli antichi estuari, velocità d'accrescimento delle scogliere coralline fossili, numero delle camere in cui si suddividono le conchiglie di alcuni molluschi, etc.) si può calcolare che già 600 milioni d'anni fa la luna si trovasse già ad una distanza di 320 000 km dal pianeta, divenuta 348 000 km 400 milioni d'anni fa.

Parimenti, la durata del giorno passò dalle 20 ore di 600 milioni d'anni fa alle 22 ore di 400 milioni d'anni fa. Oggigiorno la Luna s'allontana di 3,8 cm all'anno (in presenza del supercontinente terrestre il valore si riduce a 2,17 cm annuali) con un allungamento del giorno di 2 decimilionesimi di secondo per anno (ridotti a 1,15 decimilionesimi di secondo per anno in presenza della configurazione "a supercontinente"). La reciproca attrazione gravitazionale ha sincronizzato nel tempo i moti di rotazione e di rivoluzione lunari (oggigiorno di circa 28 giorni terrestri), cosicché la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra.

Fra circa 800 milioni di anni, la distanza della Luna dal pianeta sarà tale che le sue dimensioni apparenti non consentiranno più il manifestarsi del fenomeno dell'eclissi totale di sole, mentre fra 7 miliardi di anni, se nel frattempo il sole morente non avrà distrutto il sistema Terra - Luna, la distanza della Luna dal pianeta sarà tale che la rotazione terrestre avrà prodotto il fenomeno per cui anche il pianeta mostrerà sempre la stessa faccia alla Luna. Infatti, l'allungamento della durata del giorno terrestre e l'allontanamento della Luna avranno termine quando sarà stata raggiunta la condizione di stazionarietà per cui una rotazione terrestre equivarrà ad una lunazione. A quell'epoca il giorno terrestre durerà quanto 47 giorni attuali, la Luna disterà dalla Terra 480 000 km e apparirà fissa nel cielo e dunque visibile da un solo emisfero terrestre, mentre saranno azzerati sia l'allontanamento lunare che l'allungamento della durata del giorno terrestre.

Caratteristiche fisiche

Poiché il periodo di rotazione della Luna è esattamente uguale al suo periodo orbitale noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna. Questa sincronia è il risultato dell'attrito gravitazionale causato dalla Terra che ha rallentato la rotazione della Luna nella sua storia iniziale. A causa di queste forze, dette anche forze di marea, anche la rotazione della Terra viene gradualmente rallentata e la Luna si allontana lentamente dalla Terra di 4 cm all'anno mentre il momento rotazionale di quest'ultima viene trasferito al momento orbitale della Luna. L'attrazione gravitazionale che la Luna esercita sulla Terra è la causa delle maree del mare. Le variazioni della marea sono sincronizzate con l'orbita della Luna attorno alla Terra.

La Terra e la Luna orbitano attorno a un centro di massa comune, che si trova a una distanza di circa 4 700 km dal centro della Terra. Poiché questo centro si trova dentro alla massa terrestre il moto della Terra è meglio descritto come un'oscillazione. Viste dal Polo nord della Terra l'orbita della Luna attorno alla Terra e l'orbita di questa attorno al Sole sono tutte in senso antiorario.

Rispetto agli altri satelliti naturali del sistema solare la Luna è eccezionalmente grande rispetto al pianeta attorno a cui orbita. Infatti ha un diametro pari a un quarto e una massa pari a 1/81 di quella terrestre. Questi valori ne fanno il secondo satellite naturale per le dimensioni relative a quelle del suo pianeta madre. Solo Caronte, il satellite del pianeta nano Plutone, ha dimensioni proporzionalmente maggiori, con una massa pari all'11,6% di quella di Plutone. In genere, satelliti di dimensioni a essa comparabili orbitano attorno ai giganti gassosi (Giove o Saturno), mentre i pianeti più affini alla Terra o non hanno satelliti (Venere) o ne hanno di minuscoli (Marte).

Il sistema Terra-Luna non può essere considerato un pianeta doppio perché il centro di gravità del sistema Terra-Luna non è esterno al pianeta, ma è localizzato 1 700 km al di sotto della superficie terrestre, circa un quarto del raggio terrestre.

Il piano dell'orbita della Luna è inclinato di 5°19' rispetto a quello dell'orbita della Terra intorno al Sole (il piano dell'eclittica). Il piano orbitale della Luna, assieme al suo asse di rotazione, ruota in senso orario con un periodo di 18,6 anni, sempre mantenendo un'inclinazione di 5°19' gradi; questo movimento è correlato alle nutazioni terrestri, che possiedono infatti lo stesso periodo. I punti in cui l'orbita lunare interseca l'eclittica sono chiamati nodi lunari. Le eclissi solari accadono quando un nodo coincide con una luna nuova, le eclissi lunari quando un nodo coincide con una luna piena.

Le ere geologiche della Luna vengono definite in base alla datazione di alcuni crateri che hanno avuto un effetto significativo sulla sua storia.

Le forze di marea che oggi causano le maree terrestri erano attive anche quando la Luna era in via di formazione e ancora fusa. Poi si raffreddò e si solidificò, ma mantenne la forma di un ellissoide con l'asse maggiore puntato verso la Terra. Le forze di marea della Luna sulla Terra, pur molto minori di quelle della Terra sulla Luna, hanno avuto l'effetto di rallentare progressivamente la velocità di rotazione della Terra. È stato calcolato per esempio che 400 milioni di anni fa il giorno terrestre durava 21,8 ore circa.[senza fonte] Inoltre i reciproci effetti mareali tendono a far aumentare la distanza tra i due corpi: nella stessa epoca, essa era di circa 320 000 km.[senza fonte]

Composizione chimica

Più di 4,5 miliardi di anni fa, la superficie della Luna era un oceano di magma liquido. Gli scienziati pensano che uno dei componenti delle rocce lunari detto KREEP, acronimo dell'espressione inglese K (potassio), Rare Earth Elements (terre rare), e P (fosforo), rappresenti l'ultimo resto del magma originario. Il KREEP è composto da quelli che gli scienziati chiamano "elementi incompatibili": elementi che non possono entrare a far parte delle strutture dei cristalli e che quindi rimangono inutilizzati sulla superficie del magma. Per i ricercatori, il KREEP è un marcatore utile per determinare la storia del vulcanismo lunare e tracciare la cronologia degli impatti da parte di comete e altri oggetti celesti.

La crosta lunare è composta da una varietà di elementi primari: uranio, torio, potassio, ossigeno, silicio, magnesio, ferro, titanio, calcio, alluminio e idrogeno. Dai dati forniti dalla missione GRAIL sulle caratteristiche della crosta lunare, i ricercatori hanno ottenuto preziose informazioni anche sulla composizione interna del satellite, scoprendo che racchiude all'incirca la stessa percentuale di alluminio della Terra. Quando viene bombardato dai raggi cosmici, ogni elemento riemette nello spazio una sua propria radiazione particolare, sotto forma di raggi gamma. Alcuni elementi, come l'uranio, il torio e il potassio, sono radioattivi ed emettono spontaneamente raggi gamma. Quale che sia la loro causa, i raggi gamma emessi da ogni elemento sono diversi e uno spettrometro è in grado di distinguerli e appunto in questo modo è stato possibile scoprirne l'esistenza. Una mappa globale della Luna, che riporti l'abbondanza di questi elementi, non è ancora stata realizzata.

Struttura interna

| Compound | Formula | Composizione (peso %) | |

|---|---|---|---|

| Mari | Alture | ||

| silice | SiO2 | 45,4% | 45,5% |

| allumina | Al2O3 | 14,9% | 24,0% |

| Ossido di calcio | CaO | 11,8% | 15,9% |

| Ossido di ferro | FeO | 14,1% | 5,9% |

| Ossido di magnesio | MgO | 9,2% | 7,5% |

| Biossido di titanio | TiO2 | 3,9% | 0,6% |

| Ossido di sodio | Na2O | 0,6% | 0,6% |

| Totale | 99,9% | 100,0% | |

La Luna è un corpo celeste internamente differenziato: come l nostra Terra ha una crosta geochimicamente distinta, un mantello e un nucleo.

La parte interna del nucleo, con un raggio di 240 km, è ricca di ferro allo stato solido ed è circondata da un guscio esterno fluido costituito principalmente da ferro liquido, con un raggio di circa 300 km. Attorno al nucleo si trova una fase parzialmente fusa con un raggio di circa 500 km. La sua composizione non è stata del tutto chiarita, ma si dovrebbe trattare di ferro metallico in lega con piccole quantità di zolfo e nichel; sono le analisi della variabilità della rotazione lunare a indicare che esso è almeno parzialmente fuso.

Si ritiene che questa struttura si sia sviluppata attraverso una cristallizzazione frazionata dell'oceano magmatico che avvolgeva il satellite 4,5 miliardi di anni fa, al tempo della sua formazione.

La cristallizzazione dell'oceano magmatico avrebbe creato il mantello mafico per precipitazione e separazione dei minerali di olivina, ortopirosseno e clinopirosseno; dopo che circa tre quarti del magma si era cristallizzato, i minerali di plagioclasio, a densità più bassa, poterono galleggiare e formare la crosta superficiale. I liquidi, che cristallizzarono per ultimi, si trovarono compressi tra la crosta e il mantello, con un'elevata abbondanza di elementi scarsamente compatibili ed esotermici. A conferma di questo, la mappatura geochimica effettuata dalle sonde in orbita, mostra che la crosta è prevalentemente a base di anortosite; anche i campioni di roccia lunare della lava eruttata sulla superficie da fusioni parziali del mantello, confermano la composizione mafica del mantello, più ricco in ferro di quello terrestre. Attraverso i dati inviateci dalla missione GRAIL, le ultime stime effettuate, dimostrano invece che la crosta lunare è più sottile di quanto si pensava, in media 32-34 km contro i 45 km delle stime precedenti.

La Luna è il secondo satellite più denso del sistema solare dopo Io. Tuttavia le dimensioni del nucleo interno lunare sono piuttosto piccole in confronto alla dimensione totale del satellite, solo il 20%, rispetto al circa 50% della maggioranza degli altri satelliti di tipo terrestre.

Topografia lunare

La topografia della Luna è stata misurata utilizzando tecniche come l'altimetria laser e l'analisi stereoscopica delle immagini.

La caratteristica topografica più rilevante è l'enorme Bacino Polo Sud-Aitken, situato sulla faccia nascosta della Luna e pertanto non direttamente visibile da noi. Si tratta di un vasto cratere da impatto di oltre 2 240 km di diametro, il più grande del nostro satellite e uno dei più estesi dell'intero sistema solare. Oltre alle dimensioni, il cratere vanta anche due altri primati: con i suoi 13 km di profondità contiene il punto più basso dell'intera superficie lunare mentre la massima elevazione del satellite si trova sul suo bordo nord-est. Si ritiene che quest'area sia il risultato di un impatto obliquo che ha portato alla formazione del bacino.

Anche altri grandi bacini da impatto come Mare Imbrium, Mare Serenitatis, Mare Crisium, Mare Smythii e Mare Orientale posseggono vaste depressioni e bordi molto elevati. L'emisfero nascosto della Luna ha un'elevazione media di 1,9 km più alta rispetto quella dell'emisfero visibile.

Presenza di acqua

La Luna per gran parte della sua storia antica è stata bombardata da asteroidi e comete, quest'ultime ricche d'acqua. L'energia della luce solare divide la maggior parte di quest'acqua nei suoi elementi costituenti, idrogeno e ossigeno, di cui la maggior parte si disperde immediatamente nello spazio. È stato però ipotizzato che quantità significative di acqua possano rimanere sulla Luna, in superficie, in aree perpetuamente all'ombra o inglobate nella crosta.

A causa della modesta inclinazione dell'asse di rotazione lunare (solo 1,5°), alcuni dei crateri polari più profondi non ricevono mai luce dal Sole, rimanendo sempre in ombra. In accordo con i dati raccolti durante la missione Clementine, sul fondo di tali crateri potrebbero essere presenti depositi di ghiaccio d'acqua. Le successive missioni lunari hanno tentato di confermare questi risultati, senza tuttavia fornire dati definitivi.

Nell'ambito del suo progetto di ritorno sulla Luna, la NASA ha deciso di finanziare il Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. La sonda è stata progettata per osservare l'impatto dello stadio superiore del razzo vettore Centaur che l'avrebbe portata in orbita, su una regione permanentemente in ombra situata in vicinanza al Polo Sud lunare. L'impatto del razzo è avvenuto il 9 ottobre 2009, seguito quattro minuti dopo da quello della sonda che in questo modo ha attraversato il pennacchio così sollevatosi e ne ha potuto analizzare la composizione.[38]

Il 13 novembre 2009, la NASA ha annunciato che, in seguito a un'analisi preliminare dei dati raccolti durante la missione di LCROSS, è stata confermata la presenza di depositi di ghiaccio d'acqua nei pressi del Polo Sud lunare. Nello specifico sono state rilevate linee di emissione dell'acqua nello spettro, nel visibile e nell'ultravioletto, del pennacchio generato dall'impatto sulla superficie lunare dello stadio superiore del razzo che aveva portato la sonda in orbita. È stata inoltre rilevata la presenza di idrossile, prodotto dalla scissione dell'acqua investita dalla radiazione solare.

L'acqua (sotto forma di ghiaccio) potrebbe in futuro essere estratta e quindi divisa in idrogeno e ossigeno da generatori ad energia solare. La quantità di acqua presente sulla Luna è un fattore importante nel rendere possibile la sua colonizzazione, perché il trasporto dalla Terra è estremamente costoso.

L'acqua lunare potrebbe essere contenuta al suo interno e derivare dalla sua formazione, come rileva uno studio recente (maggio 2011) condotto dalla NASA. Lo studio evidenzia che la percentuale di acqua presente nella Luna potrebbe essere simile a quella terrestre e quindi i depositi rilevati potrebbero essere stati generati dalle eruzioni magmatiche del passato.

Campo magnetico

Per più di un miliardo di anni dalla sua formazione, la luna ebbe un campo magnetico paragonabile a quello terrestre. Gran parte del calore indispensabile a mantenere fluido il nucleo esterno ed il mantello era dato, in parte dal decadimento degl'isotopi radioattivi, ma soprattutto dalle forze mareali esercitate dalla Terra, come accade ancor oggi per la luna gioviana Io. Le forze mareali creavano un notevole attrito - e, quindi, riscaldamento interno - negli strati interni della Luna in quanto, all'inizio della sua storia, il satellite, che continua anche oggi ad allontanarsi progressivamente dalla Terra, orbitava intorno al pianeta ad una distanza molto inferiore a quella odierna, cosicché la forza gravitazionale esercitata dalla Terra era in grado anche di fondere e far rimanere allo stato fuso le rocce del mantello lunare e quelle del nucleo esterno (che sono tuttora fuse). A distanza ravvicinata, le interazioni di marea tra la Terra e la Luna avrebbero, oltretutto, fatto sì che il mantello del nostro satellite ruotasse in modo leggermente diverso da quello del suo nucleo, creando celle convettive che si mantennero fino a circa 3 miliardi d'anni or sono. Proprio questo movimento differenziale avrebbe indotto nel nucleo un rimescolamento in grado, almeno stando alle previsioni teoriche, di dar luogo a una dinamo magnetica. Il campo magneticoesterno attuale della Luna è molto debole, compreso tra uno e cento nanotesla, circa un centesimo di quello terrestre. Non si tratta di un campo magnetico dipolare globale, che richiederebbe un nucleo interno liquido, ma solo una magnetizzazione crostale, probabilmente acquisita nelle prime fasi della sua storia quando la geodinamo era ancora operativa. Parte di questo residuo di magnetizzazione potrebbe anche derivare da campi magnetici transitori generatisi durante grandi eventi di impatto attraverso l'espansione della nube plasmatica associata all'impatto in presenza di un preesistente campo magnetico ambientale. Questa ricostruzione è supportata dalla localizzazione delle grandi magnetizzazioni crostali disposte agli antipodi dei grandi bacini da impatto.

Le misurazioni del campo magnetico possono dare inoltre informazioni su dimensione e conduttività elettrica del nucleo lunare, fornendo quindi dati per una migliore teoria dell'origine della Luna. Per esempio, se il nucleo contenesse una proporzione maggiore di elementi magnetici (come il ferro) rispetto a quella terrestre, la teoria della nascita per impatto perderebbe credito (anche se potrebbero esistere spiegazioni alternative per questo fatto).

Sopra tutta la crosta lunare si stende uno strato esterno di roccia polverosa, chiamata regolite. Sia la crosta sia la regolite sono distribuite in modo irregolare, l'una con uno spessore da 60 a 100 chilometri, l'altra passando da 3-5 metri nei mari fino a 10-20 metri sulle alture. Gli scienziati pensano che queste asimmetrie siano sufficienti per spiegare lo spostamento del centro di massa della Luna. L'asimmetria della crosta potrebbe anche spiegare la differenza nei terreni lunari che sono formati principalmente da mari sulla faccia vicina e rocce sulla parte lontana.

Atmosfera

La Luna non possiede quella che si può definire un'atmosfera nel senso comune del termine; si può solo parlare di un velo estremamente tenue, tanto che può essere quasi assimilato al vuoto, con una massa totale di meno di 10 tonnellate. La pressione superficiale risultante è attorno a 10−15 atmosfere (0,3 nPa), variabile in funzione del giorno lunare. La sua origine è imputabile al degassamento e allo sputtering, cioè il rilascio di atomi di gas da parte delle rocce che compongono la Luna, in seguito all'impatto degli ioni portati dal vento solare.

Tra gli elementi che sono stati identificati ci sono sodio, potassio (presenti anche nelle atmosfere di Mercurio e del satellite Io) generati da sputtering; elio-4, da vento solare; argon-40, radon-222 e polonio-210 da degassamento per effetto del decadimento radioattivo all'interno di crosta e mantello. Non è ben chiara l'assenza di elementi allo stato neutro (atomi o molecole) come ossigeno, azoto, carbonio e magnesio, normalmente presenti nella regolite.

La presenza di vapore acqueo è stata rilevata dalla sonda indiana Chandrayaan-1 a varie latitudini, con un massimo a ~60–70 gradi; si ritiene che possa essere generato dalla sublimazione del ghiaccio d'acqua della regolite. Dopo la sublimazione, questo gas può ritornare nella regolite, sotto l'effetto della debole attrazione gravitazionale della Luna, o essere disperso nello spazio a causa sia della radiazione solare sia del campo magnetico generato dal vento solare sulle particelle ionizzate.

Terremoti sulla Luna

Le missioni Apollo che hanno portato astronauti sulla Luna hanno sbarcato anche alcuni sismografi. Questi sismografi hanno funzionato per molti anni ottenendo risultati ben diversi da quelli posti sulla superficie terrestre. Pur avendo registrato qualche migliaio di terremoti l'anno, si è visto che in media l'energia liberata da essi è molto bassa e non ha quasi mai superato il secondo grado della scala Richter. L'assenza di moti crostali impedisce lo sviluppo di terremoti di alta intensità.