GIOVE

Giove (dal latino Iovem, accusativo di Iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole ed il più grande di tutto il sistema planetario: la sua massa corrisponde a 2,468 volte la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme.[8] È classificato, al pari di Saturno, Urano e Nettuno, come gigante gassoso.

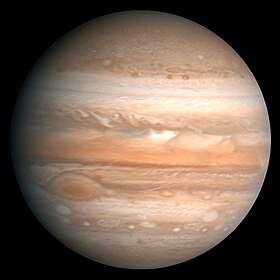

Giove ha una composizione simile a quella del Sole: infatti è costituito principalmente da idrogeno ed elio con piccole quantità di altricomposti, quali ammoniaca, metano ed acqua.[9] Si ritiene che il pianeta possegga una struttura pluristratificata, con un nucleosolido, presumibilmente di natura rocciosa e costituito da carbonio e silicati di ferro, sopra il quale gravano un mantello di idrogeno metallico ed una vasta copertura atmosferica[10] che esercitano su di esso delle altissime pressioni.[11] L'atmosfera esterna è caratterizzata da numerose bande e zone di tonalità variabili dal color crema al marrone costellate da formazioni cicloniche edanticicloniche, tra le quali spicca la Grande Macchia Rossa.[12] La rapida rotazione del pianeta gli conferisce l'aspetto di unosferoide oblato[4] e genera un intenso campo magnetico che dà origine ad un'estesa magnetosfera;[13] inoltre, a causa delmeccanismo di Kelvin-Helmholtz, Giove (come tutti gli altri giganti gassosi) emette una quantità di energia superiore a quella che riceve dal Sole.[11][14][15]

A causa delle sue dimensioni e della composizione simile a quella solare, Giove è stato considerato per lungo tempo una "stellafallita":[16] in realtà solamente se avesse avuto l'opportunità di accrescere la propria massa sino a 75-80 volte quella attuale[N 3][17] il suo nucleo avrebbe ospitato le condizioni di temperatura e pressione favorevoli all'innesco delle reazioni di fusione dell'idrogeno in elio, il che avrebbe reso il sistema solare un sistema stellare binario.[18]

L'intenso campo gravitazionale di Giove influenza il sistema solare nella sua struttura perturbando le orbite degli altri pianeti[19] e lo "ripulisce" da detriti che altrimenti rischierebbero di colpire i pianeti più interni.[20] Intorno a Giove orbitano numerosi satelliti[21] e unsistema di anelli scarsamente visibili;[11] l'azione combinata dei campi gravitazionali di Giove e del Sole, inoltre, stabilizza le orbite di due gruppi di asteroidi troiani.[22]

Il pianeta, conosciuto sin dall'antichità, ha rivestito un ruolo preponderante nel credo religioso di numerose culture, tra cui iBabilonesi, i Greci e i Romani, che lo hanno identificato con il sovrano degli dei.[23] Il simbolo astronomico del pianeta (♃) è una rappresentazione stilizzata del fulmine, principale attributo di quella divinità.

Storia delle osservazioni

Per la sua caratteristica luminosità il pianeta è ben conosciuto sin dai primordi dell'umanità.

Una delle prime civiltà a studiare i moti di Giove, e più in generale di tutti i pianeti visibili ad occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove per l'appunto e Saturno), fu quella assiro-babilonese. Gli astronomi di corte dei re babilonesi riuscirono a determinare con precisione il periodo sinodico del pianeta; inoltre, si servirono del suo moto attraverso la sfera celeste per delineare le costellazioni zodiacali.[23] La scoperta negli archivi reali di Ninive di tavolette recanti precisi resoconti di osservazioni astronomiche e il frequente rinvenimento di parti di strumentazioni a probabile destinazione astronomica, come lenti di cristallo di rocca e tubi d'oro (datati al I millennio a.C.), indussero alcuni archeoastronomiad ipotizzare che la civiltà assira fosse già in possesso di un "prototipo" di cannocchiale, con il quale si ritiene sia stato possibile osservare anche Giove.[34]

Anche i cinesi, noti per la raffinatezza delle loro tecniche astronomiche, riuscirono a ricavare in maniera precisa i periodi sinodici ed orbitalidei pianeti visibili ad occhio nudo.[35] Nel 1980 lo storico cinese Xi Zezong ha annunciato che Gan De, astronomo contemporaneo di Shi Shen, sarebbe riuscito ad osservare almeno uno dei satelliti di Giove già nel 362 a.C. a occhio nudo, presumibilmente Ganimede, schermando la vista del pianeta con un albero o qualcosa di analogo.[36][37][38] Bisognerà però attendere il XVII secolo prima che l'esistenza dei satelliti di Giove venga appurata da Galileo Galilei, che, nel 1610, scoprì i quattro satelliti medicei: Io, Europa, Ganimede e Callisto;[39][40]fu però Simon Marius, che si attribuì la paternità della scoperta dei satelliti, alimentando in questo modo una fiera diatriba con Galileo,[41][42]a conferire nel 1614 i nomi mitologici attualmente in uso a ciascuno di essi.[42]

Nell'autunno del 1639 l'ottico napoletano Francesco Fontana, diffusore del telescopio a oculare convergente (kepleriano), testando un telescopio di 22 palmi di sua produzione scoprì le caratteristiche bande dell'atmosfera del pianeta.[43]

Negli anni sessanta del XVII secolo l'astronomo Gian Domenico Cassini, scoprì la presenza di macchie sulla superficie di Giove e che il pianeta stesso ha la forma di uno sferoide oblato. L'astronomo riuscì poi a determinarne il periodo di rotazione,[9] e nel 1690 scoprì che l'atmosfera è soggetta a una rotazione differenziale;[11] egli è inoltre accreditato come lo scopritore, assieme, ma indipendentemente, aRobert Hooke, della Grande Macchia Rossa.[44][45] Lo stesso Cassini, assieme a Giovanni Alfonso Borelli, stese precise relazioni sul movimento dei quattro satelliti galileiani, formulando dei modelli matematici che consentissero di prevederne le posizioni. Tuttavia nel trentennio 1670-1700, si osservò che, quando Giove si trova in un punto dell'orbita prossimo alla congiunzione col Sole, si registra nel transito dei satelliti un ritardo di circa 17 minuti rispetto al previsto. L'astronomo danese Ole Rømer ipotizzò che la visione di Giove non fosse istantanea (conclusione che Cassini aveva precedentemente respinto[9]) e che dunque la luce avesse una velocità finita (indicata con c).[29][46]

Dopo due secoli privi di significative scoperte, il farmacista Heinrich Schwabe disegnò la prima carta completa di Giove, comprendente anche la Grande Macchia Rossa, e la pubblicò nel 1831.[44][47] Le osservazioni della tempesta hanno permesso di registrare dei momenti in cui essa appariva più debole (come tra il 1665 e il 1708, nel 1883 ed all'inizio del XX secolo), ed altri in cui appariva rinforzata, tanto da risultare molto ben evidente all'osservazione telescopica (come nel 1878).[48]

Nel 1892 Edward Emerson Barnard scoprì, grazie al telescopio rifrattore da 910 mm dell'Osservatorio Lick, la presenza attorno al pianeta di un quinto satellite, ribattezzato Amaltea.[49][50]

Nel 1932 Rupert Wildt identificò, analizzando lo spettro del pianeta, delle bande di assorbimento proprie dell'ammoniaca e del metano.[51] Sei anni dopo furono osservate, a sud della Grande Macchia Rossa, tre tempeste anticicloniche che apparivano come dei particolari ovali biancastri. Per diversi decenni le tre tempeste sono rimaste delle entità distinte, non riuscendo mai a fondersi pur avvicinandosi periodicamente; tuttavia, nel 1998, due di questi ovali si sono fusi, assorbendo infine anche il terzo nel 2000 e dando origine a quella tempesta che oggi è nota come Ovale BA.[52]

Nel 1955 Bernard Burke e Kenneth Franklin individuarono dei lampi radio provenienti da Giove alla frequenza di 22,2 MHz;[11] si trattava della prima prova dell'esistenza della magnetosfera gioviana. La conferma giunse quattro anni dopo, quando Frank Drake ed Hein Hvatum scoprirono le emissioni radio decimetriche.[11]

Nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 1994 oltre 20 frammenti provenienti dalla cometa Shoemaker-Levy 9 collisero con Giove in corrispondenza del suo emisfero australe; fu la prima osservazione diretta della collisione tra due oggetti del sistema solare. L'impatto fu molto importante in quanto permise di ottenere importanti dati sulla composizione dell'atmosfera gioviana.[53][54]

Un'immagine di Giove ottenuta nel 1990 a partire dai dati inviati dalla sonda Voyager 1 nel 1979.NASA Un'immagine di Giove ottenuta nel 1990 a partire dai dati inviati dalla sonda Voyager 1 nel 1979.NASA |

|

| Stella madre | Sole |

|---|---|

| Classificazione | Gigante gassoso |

| Parametri orbitali | |

| (all'epoca J2000.0[1][N 1]) | |

| Semiasse maggiore | 778 412 027 km 5,203 363 01 UA |

| Perielio | 740 742 598 km 4,951 558 43 UA |

| Afelio | 816 081 455 km 5,455 167 59 UA |

| Circonf. orbitale | 4 888 000 000 km 32,674 UA |

| Periodo orbitale | 4 333,2867 giorni (11,863 892 anni) |

| Periodo sinodico | 398,88 giorni (1,092 073 anni)[2] |

| Velocità orbitale | |

| Inclinazione orbitale | 1,30530°[3] |

| Inclinazione rispetto all'equat. del Sole |

6,09°[3] |

| Eccentricità | 0,048 392 66 |

| Longitudine del nodo ascendente |

100,55615° |

| Argom. del perielio | 274,19770° |

| Satelliti | 67 |

| Anelli | 4 |

| Dati fisici | |

| Diametro equat. | 142 984 km[4][N 2] |

| Diametro polare | 133 709 km[4] |

| Schiacciamento | 0,06487 ± 0,00015[4] |

| Superficie | 6,21796 × 1016 m²[N 2][5] |

| Volume | 1,43128 × 1024 m³[2][N 2] |

| Massa | 1,8986 × 1027 kg[2][N 2] |

| Densità media | 1,326 × 103 kg/m³[2][N 2] |

| Acceleraz. di gravità in superficie | 23,12 m/s² (2,358 g)[2][N 2] |

| Velocità di fuga | 59 540 m/s[2] |

| Periodo di rotazione | 0,413 538 021 d (9 h 55 min 29,685 s)[6] |

| Velocità di rotazione (all'equatore) |

12 580 m/s |

| Inclinazione assiale | 3,131°[2] |

| A.R. polo nord | 268,057° (17h 52m 14s )[4] |

| Declinazione | 64,496°[4] |

| Temperatura superficiale |

|

| Pressione atm. | 20 – 200 kPa[7] |

| Albedo | 0,522[2] |

| Dati osservativi | |

| Magnitudine app. |

−1,61[2] (min)

−2,60[2] (media)

−2,808[2] (max)

|

| Diametro apparente |

29,8"[2] (min)

44,0"[2] (medio)

50,1"[2] (max)

|